2人の子供を育てる”風の吹くまま”です。

マンション、アパートなどの集合住宅。そこで高い確率でぶち当たるのが「騒音」という壁。

特に小さな子供のいる家庭では、子供が走り回ったり大声を出したりすると、他の入居者から騒音に対するクレームが入りかねないです。

そういった隣人トラブルを回避するためにも、集合住宅へ入居する際はあらかじめ防音対策を用意しておくことが大事。

この記事では、実際に賃貸住まいの我が家が騒音クレームを受けた時にどう対策したのか、また自分でできる騒音対策について紹介します。

子供が増え、新たな賃貸マンションに引っ越してすぐの時、騒音のクレームを受けてしまったことがあります…。

コロナ禍で急増したマンションの騒音問題

マンションの管理会社へ寄せられる苦情の中で一番多いものはなにか…

調査によれば、1位は「騒音関係」とのこと。

下のグラフを見ると、圧倒的に騒音の苦情が多いことがわかります。

参考:LIFULL HOME’S PRESS「マンションの騒音問題がコロナ禍で頻発。【不動産会社のびっくり事件簿⑬】」

まぁここは、想像通り。筆者もこれまで住んできた賃貸物件住まいの歴史で、苦情を入れたことはないものの、他の部屋の入居者の騒音経験はあります。

そして、ここ1‐2年は目立って騒音の苦情が急増しており、背景としてコロナ禍が関係しているようです。これまで昼間に会社に行っていた人が在宅勤務などで自宅で過ごすようになったり、子供のいる家庭では学校閉鎖や幼稚園、保育園の休園になることで、自宅で日中過ごしている社会人から子供の声や足音などに対して苦情が入っています。

騒音トラブル回避のための4つのチェックポイント

他所は他所、うちはうちと言っても、マンション・アパートは同じひとつ屋根の下、壁を通して繋がっている集合住宅。

交流はなくとも、気まずい、険悪な隣人関係は気づきたくないものです。

そのため、集合住宅に住むのであれば、他の入居者たちへ迷惑がかからないよう、最低限の配慮は必要です。

生活の中で騒音トラブルとなり得そうな原因について、あらかじめできる範囲で対策・対応しておくことが、騒音トラブル回避につながります。

もし集合住宅に住んでいるorこれから入居予定という人は、以下のチェックポイントを参考に、可能な範囲で配慮できている(する予定)か確認してみてください。

チェック①テレビや楽器などに気を付けているか?

テレビやステレオ、ピアノなどの楽器から発せられる音は、空気を伝わってくる音。

空気音は、窓を締めたり音量を下げたりすることで、ある程度は騒音となることを防ぐことができます。

音量に気を付けたり、窓を締めたり、朝や夜の時間帯は楽器を演奏しないなど、配慮しましょう。

天井や壁に防音(遮音)材を貼ることで、音を軽減する効果もありますので、原状回復できる範囲で対策するとよいです。

我が家にはキーボードがありますが、使用するときは時間帯はもちろん、音量にかなり気を配り、なるべくヘッドフォンをつけるようにもしています!

チェック②話声に気を付けているか?

人の話し声は、テレビやステレオ、楽器の音と同様に空気音です。

小さい子供のいる家庭では、子供の泣き声などは騒音クレームとなりやすいです。

しかし、子供に対して大きな声を出したり泣かないように求めることは難しいもの。

対策としては、窓を締めたり、天井や壁に防音(遮音)材を貼ることが有効です。

また、人が大勢で集まる場合には、時間帯に配慮して、夜遅い時間帯に大きな声で話すことがないよう注意が必要です。

チェック③洗濯機、掃除機などの生活家電の音に気を付けているか?

生活家電による騒音は、しばしば騒音トラブルの原因となり得ます。

特に洗濯機、掃除機による音は、地面や床、配管、壁などを伝わってくる固体音であり、固体音を軽減することは難しいです。

しかし、カーテンや防音フィルムを窓に貼ったり、生活家電に防音シート・防振ゴムを設置することで、防音の効果はあります。

また、洗濯機、掃除機を使用する時間帯を配慮し、早朝や夜遅い時間帯は避けることが大事です。

朝は少なくとも午前6時以降、夜は遅くとも午後10時までがよいです。

チェック④足音に気を付けているか?

部屋を歩き回る足音や、小さい子供が走り回る足音などは、固体音です。

特に、小さい子供に対しては、走り回ったりジャンプしたりしないよういくら注意しても、防ぐのは難しいもの。

そのため、予め、フローリングには防音マットや厚手のカーペットを敷くなどの対策をしておくとよいです。

また、畳とフローリングでは、畳のほうが下の階へ響く音を軽減することができるので、子供の遊び部屋を畳の敷いてある和室に限定するなども騒音対策として有効です。

【実体験】騒音クレームを受けた我が家がとった対策

実際に騒音レームを受けた!

以前、夫と私・子供2人の家族4人で新しい賃貸マンションに引っ越した時のことです。

引っ越しから1か月程たったある日、ポストに管理会社からの「騒音クレームについてのお知らせ」が入っていました。

内容としては、「部屋を特定できないために同じフロアと近隣の入居者へ、騒音のクレームが入った旨をお知らせをしている」ということで、実際に我が家を名指ししているというわけではありませんでした。

とはいえ、引っ越してきたばかりだったので、「我が家へのクレームだろうなぁ…」と素直に受け止めまた。

これまで騒音のクレームを受けたことがなかったので、初めてのクレームにショック!だけど子供がいるのに全く対策をとっていなかったことを反省しました。。

騒音クレームに対して行った対策

対策①子供のおもちゃを畳の部屋へ収納して対策

まず、畳が敷いてある和室に収納棚を置き、子供がよく遊ぶおもちゃなどはそこにしまいました。

そうすることで、下の階への音が響きにくい和室でおもちゃを出し、遊べるようにしました。

対策②防音マット、カーペットを敷いて対策

リビング、子供部屋に防音マットとカーペットを、トイレまでの廊下の通路には防音マットを敷きました。特に過ごす時間の長いリビングには、厚手の防音マットを敷きました。

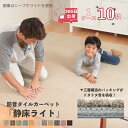

買ってよかったおすすめの防音マット

実際に購入して使っているのがピアリビングの

防音カーペット静床ライト。

これ、かなりいいです!!!!

・防ダニ加工

・水洗い可

・断熱効果

・防炎

1枚1枚のマットは、厚さ9.5mm・重さ1.5kgと分厚く重みがある分、防音の性能が◎。

通常ホームセンターで売っている防音マットは比較的暑さは5mm程度なので、それに比べるとかなりの厚みと重みで安心感があります。

カラーは10種類あるので、部屋の雰囲気に合わせて選択したり色を組み合わせることができます。

また、水洗い可能なので、子供がもし飲み物や食べ物をこぼして汚れてしまっても、洗って落とすことができるという点は嬉しいです。

使用して3か月以上が経過しましたが、現状毎日掃除機をかけていますが表面に毛羽立ちなどの痛みはないです。

一方で、ホームセンターで購入した防音マットは、同じく掃除機をかけていたところ、すぐに表面の毛羽立ちが目立ち、傷んでしまいました。

静床ライトに関しては長持ちしそうで期待しています。

ちなみにルンバもいけるようです!

我が家では、部屋の広さや今後引っ越した際の都合などを考え、静床ライト10枚入りを2セット購入し、全部で20枚使っています!

良く過ごすスペースはこちらの防音マットを敷き、それ以外のスペースにはホームセンターで購入した防音マットを敷いています。

カラーはブルーとライトブラウンの組み合わせています。

これらの対策をとった結果、下の階に足音が響きにくくなり、物が床に落ちた時の音なども軽減できたと実感しています。マンション住まいで小さい子供がいる家庭で、防音対策をしているのとしていないのとでは、全然違うということを身をもって体験しました。

防音対策をしてから3か月以上経過しましたが、その後は特に騒音クレームを受けてはいません。

防音マット、決して安い買い物じゃないけど、クレームを受けながら子供に毎日「静かにしなさい」と言いながら過ごす精神的ストレスと比較したら全然いい買い物したと思っています。

もし逆に自分が騒音に悩まされた時の対処法は?

大家さんや管理会社に相談する

集合住宅に住むと、騒音トラブルというのはつきものです。自分が騒音を出す側にも悩まされる側にもなる可能性があります。もし自分が騒音に悩まされたときは、まず大家さんや管理会社に相談するとよいです。直接苦情を入れることで、余計に話がこじれてしまう可能性があるので、大家さんや管理会社を通したほうが安心です。

直接苦情を入れるのは避ける

普段挨拶したり面識があるならまだしも、近年は近所付き合いが薄くなっている時代。

隣人がどんな人なのかわからないケースも多いかと思います。

安易に直接苦情を入れるのは、避けたほうがよいです。

とくに、女性の一人暮らしだと知られると、ストーカー被害に遭ったりなどの恐れもあるので、要注意です!

まとめ

マンションやアパートなどは、集合住宅であることから、構造上、隣接する部屋の音が気になることはよくあります。自分は全く気にしていなかった生活音でも、他人に対して不快な思いをさせているということもあります。そのため、集合住宅で暮らす上で自分が発する生活音にできる限り配慮することは、相手にとっても、自分にとっても大切なこと。

万一騒音トラブルが発生した場合に問題が大きくならないように、日頃から他の入居者のひとたちと挨拶などを通してコミュニケーションを取っておくなど、良好な人間関係を築いておくことは、トラブルを避けるポイントの1つ。それでも騒音トラブルに直面した際は、大家さんや管理会社などの第三者にまずは相談し、穏便な解決となるよう行動するとよいです。

-安全対策!-160x90.jpg)

コメント